编者按:

丰子恺,我国著名的文学家、书画家、翻译家、漫画家。1939年12月,为躲避战火,他携家人行至贵州都匀,次年2月随浙江大学西迁至遵义,在此度过了近三年难忘的时光。在遵期间,丰子恺一家深切感受到了当地人无微不至的关怀。遵义秀丽的山水滋养了他的艺术创作,淳朴的民风触动了他的心灵,而底蕴深厚的沙滩文化更让他领略到这片土地的人文魅力。他还积极投身抗日宣传,亲自走上遵义街头指导青年绘制巨幅抗战宣传画,并编绘了充满爱国情怀的漫画集《战时相》,用艺术力量唤醒民众的民族意识。

8月12日,策展人裔萼携手丰子恺研究会代表及丰子恺后人,将“山河万里——丰子恺抗战漫画作品展”带入贵州美术馆。一幅幅小小的漫画,恰似浓缩的历史画卷,唯有铭记往昔,方能不负先辈。让我们以此次展览为契机,透过被时光浸染的漫画、被岁月打磨的题刻,一同重温这位艺术巨匠与贵州大地那段跨越时空的精神共鸣。

以笔为刃 书写民族韧性

——丰子恺在贵州时期的艺术蜕变

□冯星星 本报记者 李昊霖

流亡之路的精神转折

1940年2月,贵州遵义,湘江河畔的寒风裹着水汽,刀子似的刮过新城郊外。丰子恺立在狮子桥南坛巷熊作霖家的屋檐下,藏青色的长衫被风吹得飒飒抖动,可他望向眼前几间砖木平房的眼神里,却满是安稳的暖意。这处居所与他此前暂居的罗庄截然不同——罗庄在城北亭子山下,六米高墙圈着三层洋楼,青石台阶配楠木雕栏,气派得像座小宫殿。而熊宅只是寻常民居,矮墙围着小院,木窗棂上还留着旧年的红漆痕迹,却胜在“前临湘水、背靠青山”,推窗就能看见晨雾里的挑夫踏过湘江石墩,听得到不远处浙大遵义城区校舍传来的钟声。

此时的丰子恺,已带着十余名亲眷在战火里走了两年:从浙江石门湾炸塌的“缘缘堂”出发,经江西萍乡的泥泞、湖南长沙的火光、广西桂林的轰炸,行程近两万里。昔日笔下多为“杨柳岸晓风残月”的江南风雅,如今画中却满含“炸弹切去乳儿头”的悲怆呐喊。可当他摸着熊宅温热的土坯墙,想到往后再也不用听见警报声就仓皇奔逃,能在窗下安安稳稳铺纸研墨,立时便觉得这简陋的屋舍,比任何豪华庄园都更得人心。他不仅以苏东坡“时见疏星渡河汉”之笔意,为新居取了一个雅致的名字“星汉楼”,还在后期《星汉楼随笔》一书中这样写道:“黔地风寒,然此屋有窗对江,有山作伴,更有书案可置笔墨——流亡两载,始得此‘安稳’二字,足矣。”

他那时只觉湘水临窗、青山枕畔的安稳难能可贵,却未料到,往后三年里,眼前这嶙峋的山石、遒劲的断树、背盐的山民、雾中的田垄,会一点点沁入他的心中,融进他的笔墨,让从前画里“阿宝赤足”的温润,渐渐生出“炮弹作花瓶”的刚劲,让江南文人的清雅画风,沉淀出能扛住时代苦难的艺术力量。而黔地独有的筋骨与烟火气,正悄然化作他艺术生涯里最关键的“转型催化剂”,引导他从描摹闲适的画者,蜕变成以笔为刃的时代战士。

艺术维度的三重嬗变

贵州的山水不仅是避难所,更成为丰子恺创作的素材库。在遵义的三年,丰子恺的艺术创作始终与战争的脉搏同频共振——防空洞的警报声、街头流民的行囊、轰炸后的残垣等等,这些刻进日常的苦难,不再是远方的新闻,而是压在笔尖的重量,化作他刺破虚妄的利刃。每一道线条都带着体温与痛感,每一块墨色都浸着时代的褶皱,最终催生出他的作品在题材、技法、精神内核上的三重嬗变。

从前他爱从古诗与童趣里寻灵感,画“人散后,一钩新月天如水”的清雅,绘“阿宝两只脚,凳子四只脚”的天真。可在浙大讲授《古诗新画》时,他将李白“千里江陵一日还”的快意,重绘为流民挤在漏船里逃亡的图景——江面浊浪翻滚,妇孺紧抱行囊,船帆被战火熏得焦黑。他在课堂上直言:“从前画闲情避世,如今画流离,是要让人记得这世间的苦”。他更主动以艺术为战:召集青年画家在丁字口闹市张贴抗日宣传画,画中“大刀向鬼子头上砍去”的军民、“把热血洒在黔山”的标语,褪去了文人画的含蓄,满是唤醒民众的激昂。

丰子恺曾在《遵义杂记》里写道:“江南的山是‘淡扫蛾眉’,贵州的山是‘怒目金刚’。”这种地貌差异直接反映在他的漫画构图上。黔地山水的色彩,彻底打破了他此前“水墨白描”的局限。正如贵州省美术家协会原主席谌宏微所言,“在遵义,黔山贵水的影响使丰子恺在‘古诗新画’的再次创作中大为转变绘画风格,水墨转向设色,小尺幅转向大画幅。而逃难中三年的安定生活,在这些尺幅之间不经意地流露”。现存于贵州美术馆的《黔道》便是明证——丰子恺用青绿层层晕染喀斯特山峦的苍翠,以赭石色反复皴擦山路的崎岖,江水则以淡墨托底、浓墨勾波,让“水墨为骨,设色为肉”的新范式落地。这种突破在《大树画册》中更显张力:被战火劈断的树干以焦墨勾勒,裂痕如刀刻般狰狞,而枝头新芽却用朱砂点染,像跳动的火苗般被赋予满含深意的生命。“大树”成了他笔下反复出现的意象,断木与新芽成了他对民族重生的视觉注解,顺着笔墨缓缓溢出的满是对民族重生的无声呐喊。

与黔地人文的交融,让丰子恺的创作多了层“苦难中的希望”。他常与遵义文化名流赵乃康、蹇先艾等友人寻访苗乡侗寨,看蜡染的冰裂纹、听鼓楼的歌声,这些鲜活的烟火气,让他的作品跳出了单纯的“控诉战争”。即便在画《轰炸》的惨烈时,也会在角落添一笔“断墙下绽放的野花”;即便在绘制《黔道》的艰辛时,也会让背盐人肩头的行囊里,露出半片未被压皱的布帛——这份“于绝境中见生机”的精神,让他的艺术不再是苦难的复刻,而是能扛住时代重量的精神支柱,完成了其作品精神内核的升华。

沙滩文化的深度浸润

彼时的贵州,正因浙大西迁及各地文人避难涌入,成了战时西南的“文化方舟”——先进的学术思想与遵义沙滩文化的“经世致用”传统在此碰撞交融,而丰子恺的到来,不仅为贵州艺术史留下了时代坐标,更以一册《子午山纪游册》,展示出他与黔地文脉的深度对话。

在丰子恺一生数以千计的漫画创作中,1941年诞生的《子午山纪游册》或许最鲜为人知,又最为特别:它非寻常的抒情小品,亦非尖锐的战时批判,而是一次以笔墨为媒介的“文化朝圣”。1941年早春,遵义禹门乐石台乡绅胡忠相邀请丰子恺前往沙滩寻访郑珍、莫友芝、黎庶昌三位先贤的遗迹。对“沙滩三贤”久怀仰慕的丰子恺,当即与遵义硕儒赵恺(字乃康),以及浙大教员李瑜(字子瑾)、罗展(字巴山)、冯励青、胡忠相一道,踏上了为期五日的行程。

返回遵义后,赵乃康将众人途中的诗作、游记,与丰子恺的十余幅写生漫画汇编成册,定名《子午山纪游册》——因郑珍旧居与墓地皆在子午山,取“追慕先贤足迹”之意。册中丰子恺的画作,没有了《轰炸》的痛感,也少了《黔道》的厚重,却以清雅笔墨将沙滩文化的“经世致用”精神与黔地山水的灵秀相融,成为他在贵州的创作中最具文化温度的一笔。

更特别的是,这本画集打破了丰子恺一贯的创作习惯——他的漫画多绘世间百态、他人故事,极少作人物肖像,更鲜少让自己入画。但在《子午山纪游册》里,他却专为郑珍、莫友芝、黎庶昌三位先贤绘了肖像,寥寥数笔却形神兼备,将先贤的风骨神韵勾勒得淋漓尽致。更值得关注的是,他自己的形象也反复出现在画中:《清神桥》《坐久意未厌》《柳待春回绿未生》里,有一位身形极小的人物,五官皆被略去,可那藏青色长衫、微驼的脊背、颔下长髯的轮廓,却让丰子恺的神韵依稀可辨——仿佛不是在作画,而是把自己“放进”了沙滩的文脉里,成了追慕先贤的一员。

艺术范式的历史坐标

1942年11月,丰子恺离开遵义赴重庆时,行囊里装着《子恺漫画全集》的手稿——其中的424幅创作于贵州,占全集近半。这些作品后来在重庆、上海的展览中引发震动,评论家王森然在《抗战美术评论》中写道:“别人的画是‘喊’,子恺的画是‘说’——用最软的笔,说最硬的理。”还有评论家称其“以画笔完成了民族精神的地理志”。

这种“以柔写刚”的艺术觉醒,深刻影响了后世。华君武的政治漫画《磨好刀再杀》继承了他的象征手法,方成的幽默漫画《武大郎开店》延续了“苦难中的温情”,就连当代插画师在处理历史题材时,仍常借鉴他“以小见大”的叙事方式。正如《浙大艺术课讲义》中记录丰子恺在贵州时对学生所说的:“艺术不是躲在象牙塔里的梦,是插在泥地里的花,要从苦土里吸取养分,才能开得长久。”

更重要的是,丰子恺证明了传统艺术语言在现代性转化中的可能性——正如他在《中国就像棵大树》中所写:“虽遭风雨摧残,然根深蒂固,终能复苏”。这种根植于地域文化的艺术自觉,为当代艺术家提供了宝贵的范式:如何在全球化浪潮中,让传统艺术在现代性土壤中抽枝发芽。

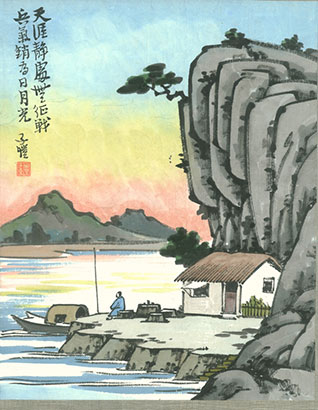

《兵气销为日月光》

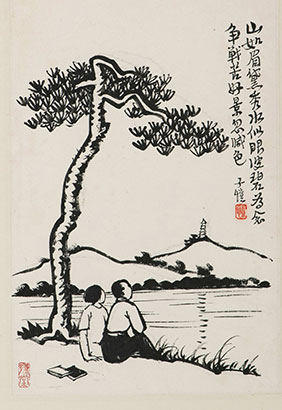

《好景忽减色》

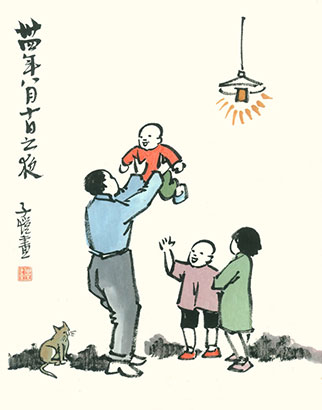

《胜利之夜》

贵州美术馆“山河万里——丰子恺抗战漫画作品展”展厅 冯星星 摄