国度有别 文明无界

——“一带一路”丝绸之路民族工艺展侧记

□文/图 本报记者 万里燕

驼铃古道,帆影千年。丝绸之路,这条横贯东西的文明大动脉,不仅承载着丝绸、瓷器和香料的贸易往来,更将中国、印度、波斯、阿拉伯、希腊、罗马乃至拉丁美洲等古老文明紧密相连。它促进了东西方文明的交流与发展,更见证了人类文明最辉煌的对话与交融。

丝绸之路开创了人类文明交流的新纪元。在这条连接东西方的古老商道上,中国的造纸术、印刷术、火药和指南针等伟大发明远播海外,精美的丝绸、醇香的茶叶和典雅的瓷器也沿着这条商路走向世界;与此同时,中亚的骏马与葡萄、印度的佛教经典与音乐艺术、西亚的天文学成就与数学知识、美洲的农作物与珍稀药材等异域文明瑰宝也源源不断地传入中国。这条千年古道就像一条璀璨的文明纽带,让亚洲、欧洲、非洲和拉丁美洲的古老文明紧紧相连。

9月10日,“一带一路”丝绸之路民族工艺展在贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)八楼开幕。此次展览展出了喜山文化艺术中心馆长王六一先生自1986年以来收藏的部分海内外手工艺品。展出的约200件民族民间工艺品种类繁多、各具特色,来自中国、印度、巴基斯坦、俄罗斯、土耳其、伊朗、哈萨克斯坦、日本、印度尼西亚、韩国、泰国等30余个陆上和海上丝绸之路沿线国家和地区,涵盖陶瓷、丝绸、细密画、浮世绘、布艺、刺绣、陶艺、木雕、竹编、藤编、铜器、漆器、金银器、波斯毯、罗斯托夫珐琅等多个门类。展览将持续至10月26日。

据策展人之一的刘鑫介绍,此次“一带一路”丝绸之路民族工艺展包括三个单元,分别为“器以载道——丝路器具中的文明对话”“纺织经纬——丝路织物中的文明交织”“文脉传承——古今对话中的丝路艺术”。

器以载道——丝路器具中的文明对话

“半展龙须席,轻斟玛瑙杯”,唐代诗人李商隐曾提笔写下诗句。“黑色的葡萄酒啊,你使人心花怒放。千百年来,你在人们手上传去传回,从希腊人的兽首觥到日耳曼人的羊角杯”,阿根廷诗人博尔赫斯亦曾这样吟诵。连绵不绝的丝路上,美食与美器碰撞出灿烂光辉。丝绸之路上,器具不仅是交易的商品,更是文明交流的无声见证。纵览古丝路上的文明,文化相互影响的印记随处可见——拜占庭的高足杯、波斯的多曲银长杯、西域古国的银盘……丝路上的交流让人们的生活“美美与共”。本单元以“器以载道”为主题,汇聚器物珍品,展现丝路沿线经贸往来与文化融合的深厚痕迹。

“这两件挂盘以天然钴料为着色剂,釉层下盛放的花卉纹样呈现独特的靛蓝色调——其工艺与9世纪琉璃器一脉相承,而钴料提炼技术正是通过丝绸之路传入中国的,而且成为元代青花瓷烧制的关键技术。”王六一向记者介绍展品伊朗彩绘盘。只见盘心放射状的鸢尾花纹以錾刻留白形成蓝白对比,与青花瓷的“留白绘青”技法异曲同工。大约在公元9世纪时,波斯钴蓝釉料及其工艺沿丝绸之路东传至中国,被元代工匠吸收并创烧出青花瓷,推动了中国瓷器从素面向青花彩绘发展。

展厅中的藏品琳琅满目,来自中国、俄罗斯、土耳其、黎巴嫩、叙利亚、约旦、突尼斯、孟加拉、沙特阿拉伯等国家的彩绘陶盘、漆盒、金属花瓶、银杯、竹器、珐琅制品等不同材质的艺术品各具特色:瓷器中的青花、白釉与彩绘,记录了中国制瓷技艺的发展;铜铁器的冷峻刚健,体现了金属工艺的精湛;木雕的细腻灵动,承载了艺术的独特韵味;珐琅的绚丽色彩,折射出东西方审美;花瓶银杯的繁复纹样,延续了古老的智慧;竹器的天然质朴,展现了匠心独运;各类木雕则粗犷而神秘,吸引不少观众驻足欣赏。

这些器物不仅是贸易的载体,更是技艺与审美的传播。它们以物质的形式,见证了丝绸之路如何将不同文明有机融合,共同书写人类文明交流互鉴的辉煌篇章。

纺织经纬——丝路织物中的文明交织

“嫘祖栽桑蚕吐丝,抽丝织作绣神奇”,丝绸是中国献给世界的礼物,也是东西方交流极具代表性的佐证。从西汉起,中国的丝绸就不断运往海外,成为闻名世界的产品。同样,其他国家及地区的特色纺织品也通过丝路传入我国,成为“一带一路”国家地区之间文明对话的柔软载体。本单元以“纺织经纬”为主题,汇集了大量纺织珍品,展现丝路沿线各民族以针线梭织写就的文化交流史。

蜡染是我国古老的少数民族民间传统纺织印染手工艺,自古便与绞缬(扎染)、夹缬(镂空印花)齐名,被誉为我国古代三大印花技艺之一。在贵州、云南等地,苗族、布依族等民族以其精湛的蜡染技艺闻名于世。唐代是中国蜡染艺术的鼎盛时期,此时蜡染技艺通过丝路传出。如今,在印度尼西亚人与马来西亚人的日常服饰中,蜡染布料依旧占据着重要地位。

本单元展厅中摆于显眼位置的一件马来西亚杂染工艺品,使用褐色基调的天然染料,通过蜡染技艺形成斑驳的黄色裂纹肌理,生动刻画了欢舞的人群与盛装大象。裂纹既暗示时间痕迹,又赋予画面原始张力,再现了东南亚节庆的狂欢场景,展现了蜡染技艺在马来西亚当代艺术中的创新表达。

“坎萨”是普遍见于孟加拉国和印度东部的刺绣拼布工艺,多为当地妇女家务之余,将旧衣物或零头碎布重新裁剪,并于表面以乱针、纽扣眼、十字、圆环、螺旋、波浪纹等平针技法进行各种刺绣,赋予残片布帛以新的生命,甚至成为夺人眼目的纤维艺术品。“这件充满生命力的印度百纳图作品,以传统拼布工艺编织而成。工匠们将不同材质、色彩的布料碎片精心拼接,承载着印度的古老智慧。”王六一指着一幅色彩斑斓的展品向记者介绍,该种源自生活节俭智慧的民间艺术,在差异中寻找统一,在碎片中创造完整,如今已升华为象征包容与和谐的视觉诗篇。

本单元展厅中还可看到纹样繁复的各种布艺,承载着古老的符号崇拜:手工披肩的厚重质感,凝结了民族的温暖与智慧;细腻的手捻花边,诉说着民间工艺的精致与传承;挂毯以绚丽的几何图案,编织出文明的数学之美;蜡染的天然染料,晕染出热带雨林的生机盎然;刺绣的细密针脚,记录着动人的生活图景;草编的质朴纹理,延续着原始的手工与技艺。

不同文明在一针一线中相互借鉴、融合创新,用最柔软的材料编织出最坚韧的文化纽带,在经纬交错中续写着丝绸之路上永不褪色的文明华章。

文脉传承——古今对话中的丝路艺术

一条古老的商路,从长安城延伸到地中海,驼铃声里藏着无数文明的对话。商队运走丝绸与瓷器,带回的不仅是香料宝石,还有跨越千年的艺术火花。丝绸之路上,艺术不仅是历史的见证,更是文明薪火相传的永恒载体。本单元以“文脉传承”为主题,通过古今艺术作品的对话,展现丝路文化生生不息的传承与创新。

本单元展厅中,尤为引人注目的是一幅《印度丝绸出行图》——装饰华丽的伞盖下,王妃身着美丽的纱丽,成为视觉焦点;在她的周围,穿着彩衣的男女人物姿态各异,或端庄伫立或躬身相迎;画面右侧有梵文题记“王舍城节庆场景”。“这幅展品中表现的人物体态多与石窟壁画同源,丝绸底材的运用则见证中印之间的技艺交融。中国素绢与印度天然染料的完美结合,恰是丝绸之路‘技术对话’的鲜活例证。”王六一向记者介绍道。

此外,本单元展厅中,唐代写经残片上的墨迹犹新,诉说着佛教东传的千年往事;波斯细密画与印度细密画的璀璨色彩,在方寸之间展开美学的对话;俄罗斯老照片定格了19世纪欧亚大陆的市井风情,为历史提供了珍贵的视觉注释。

从古代艺术珍品到当代创作,这些展品构成了一条跨越时空的艺术长廊,见证着丝路文明如何在传承中创新,在对话中发展。每一件作品都是文明交流的结晶,诉说着人类对美好生活的共同追求,以及文化互鉴的永恒价值。

古与今,东与西,从丝绸之路到“一带一路”,一物一器,织就日常;一砖一石,搭建未来。千年来,跫音回响于斯;分秒内,物流贯穿于斯。古今恒通,梯山航海,无远弗届。通过这些展出的藏品,我们得以窥见这条横贯欧亚的文明长廊如何将不同民族、不同时代的智慧紧密相连。这些展品不仅属于过去,更属于未来。当汉代的瓦当与当代的漫画同室展出,当波斯的珐琅与泰国的木雕比邻而居,我们看到的不仅是丝路的故事,更是人类命运共同体的生动写照。

“愿这次展览成为一扇窗口,让我们回望历史长河中那些灿烂的文明相遇,展望一个不同文化和谐共生的美好未来,更能感受和触摸人类文明进步的永恒动力——丝路精神:和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢。”王六一由衷地说。

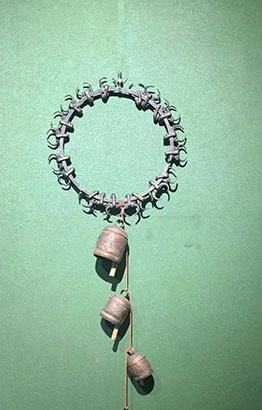

驼铃(蒙古国)

杂染(马来西亚)

木雕(斯里兰卡)

铜壶(沙特阿拉伯)

彩绘盘(伊朗)

套娃(俄罗斯)